|

人生と趣味のページ

|

|||||||||||||

| 「人生と趣味」のページの目次 愚足 釋裕光(久保 裕)

|

|||||||||||||

感染症対策のため フェイスシールドを付けて 講義をする  教室風景 受講生は一人分の空席をおいて、 ソーシャルディスタンスをつくる  講座で使ったテキスト |

〇『自分史つくりに挑戦!』講座 2020年7月27日 茨城県北生涯学習センターで講師をつとめる New 新型コロナ感染症で全にが緊急事態宣言が発令されていたが、6月には外出自粛の制限も解除されて、小中学校も授業が再開された。県北生涯学習センターに提案していた、『自分史つくりに挑戦!』の講座は予定通り開催された。18人の受講生が出席され、用意した「パソコンで自分史を書いてみよう」のテキストで、午後1時半から4時まで講師をつとめた。 Cnet製本工房で自家製本つくり、上質布製ハードカバーの本の自家製本作りの話をする。 ライフワークとして後世に遺す本作り、アルバムやファイルの冊子やムック本のような雑誌スタイルでは、断捨離で後に永く遺りらない。あるいはインターネットのブログやパソコンで見るDVDで記録しておいても、しょせん揮発性のもの。往生して持っていくことはできない。 おじいちゃんやおばあちゃんの本を遺すのは、ぜひ、上質紙にプリントしてハードカバーで書棚に置ける本に仕上げることをお勧めする。1冊は公立図書館に保管しておけば、ネット検索で誰でも、いつでも、どこでも、往生してからでも閲覧してもらえるのです。 |

||||||||||||

京都駅前 (魚眼レンズで撮影)  加藤幸子先生と浅川美智子さん  浅川美智江さんが折った「折りばら」 この「折りばらは」、世界的に有名な折紙作家・川﨑敏和氏が創作され、海外ではKawasaki Rose、国内ではカワサキローズと呼ばれているもの。川﨑氏から勧められ、「折りばら」と名付けました。「折りばら」の知的所有権については、川﨑敏和氏にあります。 |

〇 第31回真宗講座 2018年7月28日京都へ New 右の写真は台風一過の早朝、本願寺阿弥陀門から京都駅方面を見る。 台風12号が近畿地方を襲った当日、京都で2日間(7/28.29)の真宗講座を聴聞した。 テーマは「超高齢社会の生き方」であった。 現在は65歳以上の人口が28%となり超高齢者社会となている。まもなく3人に一人が高齢者となる。 この時代の世代や生き方のキーワードは、 核家族、独居、無縁社会、孤立死であり寂しい言葉が並ぶが、女性活躍時代やNPO活動など生きがいを求めるテーマも多い。 大介護時代 地域プラットフォームの整備・・・お寺もその一つ など、 成長至上主義から成熟期に入り「Tea Timeの時代」、若い世代は自分の気持ち第一主義で「さとり世代」」ともいわれているそうですよ。 英国では孤独担当省ができ大臣が就任している。 社会もどんどん変化しいている。 国連のSDGs(持続可能な開発目標)17項目の採択 『スモール・イズ・ビューティフル』とFIレーサ・シューマッハの本が知られている。 若い世代の苦悩、女性の社会進出→「アドラー心理学」を学ぶことを薦める。 シニア世代の苦悩→ダブルスタンダードを理解して許容すること。 わからない言葉はインターネットで検索して調べてください。わかりやすい解説がすぐ見つかります。 |

||||||||||||

四角の折り紙12枚で作る 万華鏡 オリガミ作家山内洋一氏の考案  エクセルで作図した用紙 2枚で作る万華鏡 (用紙はコクヨKB-39NサイズA4) 梅谷友信氏の考案    |

折紙で作る万華鏡 折紙で万華鏡づくり。今月はじめ京都での真宗講座で阿弥陀の金の鎖の紹介をしていただいた。さっそく折紙の作者梅谷友信氏から伝授を受けた浅川美智江さんが西念寺で折紙教室を開いた。浅川さんとは京都の真宗講座でご一緒だった。坊守さんと娘さんも出席して皆で万華鏡をつくる。回転して7色に変化、直径7cmほどの小さなもの。2時間かかって指先を器用に使って折り込んで、高齢者にもボケ防止の楽しいひとときでした。 四角の折り紙で作る万華鏡とパソコンのエクセルで作図した下図のような帯状の紙を2枚張り合わせて作る万華鏡と2種類の作り方がある。パソコンで作る用紙は自由に図柄や色で描くことができる。サイズも小さい折り紙の用紙で枚数を増やし作ると回転させ色や形が不思議と変化しておもしろい。  京都の真宗講座では本願寺派勧学寮頭の徳永一道師の『阿弥陀仏の金の鎖』のご法話と、中央仏教学院講師の佐々木義英師の『折紙万華鏡』のご紹介とご法話を聴聞した。 ハワイの本願寺寺院のおつとめで「阿弥陀仏の金の鎖」が、浄土論の「虚空功徳成就」の一節から礼拝のときに称えられている。 「阿弥陀仏の金の鎖」(英文を最後に付記・・・講座のテキストより) 私は世界を結ぶ阿弥陀仏の金の鎖の一つであり、それを明るく強くあり続けるようにします。私は生きとし生けるものすべてに対して思いやり深く、自分より弱いものすべてを護ります。私は清く美しい心を持ち、清く美しい言葉を口にして、清く美しい行いをします。 阿弥陀仏の金の鎖の一つ一つが明るく強く、すべての人たちが完全な平和を得られますように。 蓮如上人の御一代記聞書の59条に 「皆ひとのまことの信はさらになし、ものしりがほの風情にてこそ」 人は何をみて生きているのでしょうか?~虚像の世界の中で~と問われてご講話をされたのは、米国の「人間能力開発研究所」におられたことのある佐々木義英師。 知的障がい児の教育の現場を見て、人間の「知性」と「表現」の能力はまったく別のものであることが分かった。知的障がい児がその障がいをいろいろな道具を使い多くの困難を克服して表現したその知性は奇跡的と思えるほど素晴らしいものだったと、その事例をいくつか紹介してくださった。その一つが折り紙で作った万華鏡だ。 私も帰宅してから、7cm角の正方形の色紙を24枚ほど用意して作ってみた。意外に難しい。一枚の色紙を折って作った部品を重ねて折りたたんでいく。24枚を折りたたみ重ねたら輪にして最初の紙と最後の紙を連結すると一つの輪になる。その中心部分を押さえると、くるりと180度回転して鮮やかに色模様が変わる。さらに回転させると元に戻る、不思議な万華鏡が出来上がる。講師が持ってきて見せてくれた施設の知的障害児の作った万華鏡はこんな簡単なものではない。2cm程度の小さな色紙を100枚以上つないで輪にした万華鏡だった。アクリルの丸いケースに入れてあった。ふとそれを見たとき、その意味がよく分からなかった。帰ってから自分で折り紙の万華鏡を作ってみて、「阿弥陀仏の大悲と愛の金の鎖」を示されたのだなと思った。 Amida's Golden Chain I am a link in Amida's golden chain of love that stretches around the world. I will keep my link bright and strong. I will be kind and gentle to every living thing and protect all who are weaker than myself. I will think pure and beautiful thoughts, say pure and beautiful words, and do pure and beautiful deeds. May every link in Amida's golden chain of love be bright and strong, and may we all attain perfect peace. 2015.8.1-2 中央仏教学院 真宗講座より |

||||||||||||

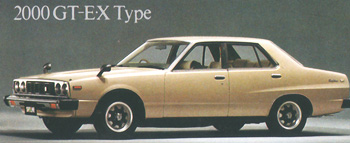

2002年から11年間乗った ニッサンのティアナ  スズキ・アルト660cc  「大舌相」のフロントビュー |

軽自動車スズキアルトに乗り換える ~軽くなあれ!小さくなあれ!~ 2015年3月2日、自家用車として11年間乗った日産ティアナを売却して軽自動車のスズキアルトに買い替えた。軽くて小さな車(スズキアルト)に乗り換え快適に街を走っている。 昭和36年から始まった私の自動車歴は「人生と趣味」のページを参照ください。 ステイタスと乗り心地の快感を追い求めてきたが、「小さくなあれ!軽くなあれ!」と軽自動車、エンジンは3気筒660ccの車は前の車の3分の1の大きさ。車体重量は2分の1。カーナビも新しくなり、機能は前の普通車とほとんど変わらない。 この車のフロントのデザインは口を開けて大きな舌を出した大舌相という。仏像の特徴32相の一つに大舌相がある(※)。仏さまの舌は柔らかく薄く広く長い。どんなに広大な舌でも口の中に収まって一杯にならない。仏さまは、決して嘘や偽りを語らず、綺語を用いず悪口を言わず、両舌を使わず、他の人の善い行いを自らのごとく喜び、慈悲の心をもって全ての人を救い導くことによって得られた相である。 そのような仏さまの相を持った車で大いに気に入っている。 車も年々軽やかになって、いつでも、どこへでも気楽に走って行けるのがよい。

2015年3月2日 |

||||||||||||

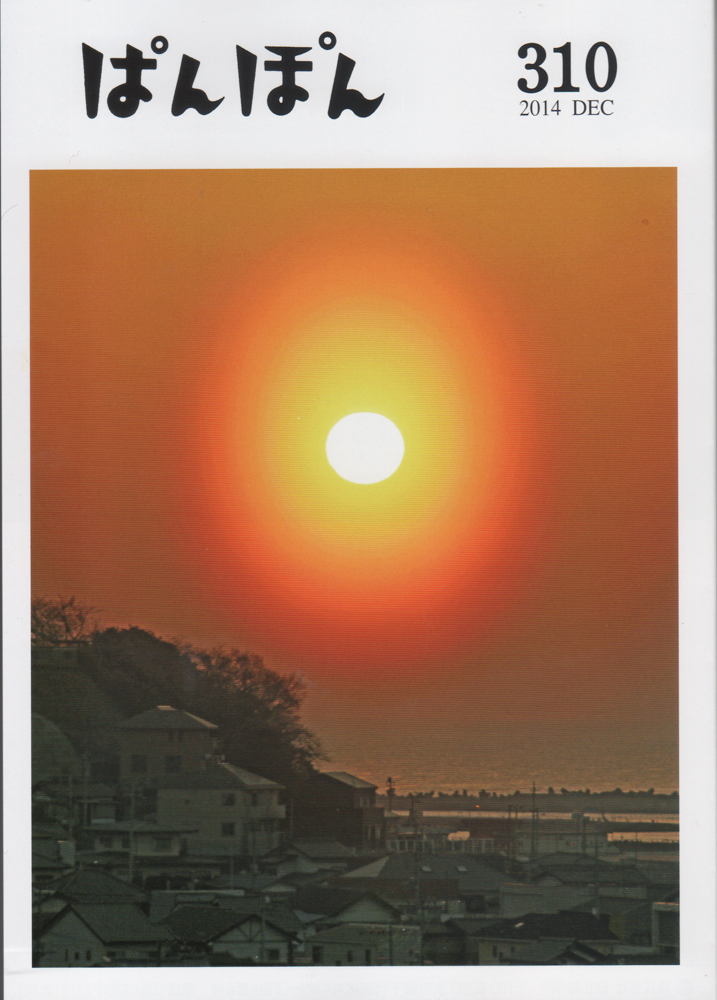

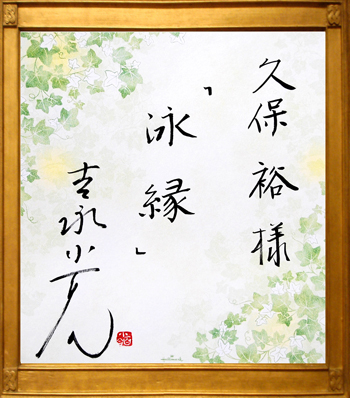

『ぱんぽん』 最終号の表紙  女優吉永小百合さん からいただいた色紙  泳ぐ愚足凡夫  吉田正音楽記念館 |

不思議な「泳縁」というご縁 『ぱんぽん』最終号第310号に掲載 女優の吉永小百合さんに「泳縁」と書いて頂いた色紙を大事にしている。 それは思いがけないことだった。もう5年前になる平成21年春先のころだ。 健康維持の運動のために毎週2回は市内の温水プールに通い水泳をしていた。 「泳ぐ縁」という言葉は、そのころ吉永小百合さんが日本経済新聞の『こころの玉手箱』というコラムに書かれていた。 オリンピック出場の水泳選手木原光知子との出会い、泳ぐことが心や体を癒すこと、裸の付き合いが人のつながりを大切にする、 そのことを「泳縁」と表現された。私はその言葉が仏教の基本思想の「縁起」にも通じて、自己にとらわれない、人との出会いとご縁を大切にする、 いい言葉だと『ぱんぽん』同年6月号に書いて紹介した。その記事が吉永小百合さんの目に止まり、 色紙を書いて頂くことになった経緯については、同誌9月号に書いた。 不思議なことに吉永さんとのご縁はその後も続いた。 1年後の平成22年8月に日立市民グループが日立市民文化会館で吉永小百合主演の映画「おとうと」を自主上映した。 大変好評で自主グループには多くの感想文が寄せられた。 主催者の一人で知り合いだった永井孝ニさんから、その文集を吉永さんに届けて欲しいと頼まれた。 その年文化功労者の表彰を受けられた吉永小百合は、私にとってはるか雲の上の大女優だ。 ところがところがである。丁度そのころ「泳縁」の色紙を私に届けてくれた友人が吉永さんの極めてプライベートな文化功労者表彰のお祝いの集まりが 11月にあり、お前を連れて行ってやると誘ってくれた。それは25人程の内輪の宴会だった。 私は吉永小百合さんに直接お会いして感想文集を手ずからお渡しでき、しっかりとツーショットの写真も撮らせて頂き、これも大事な記念になっている。 この時の記事と写真は私のホームページ『樹心流情』の趣味のページ「女優 吉永小百合さんに会うの記」に掲載してあるのでご覧ください。 この不思議なご縁は、さらに続くのである。今年のモントリオール世界映画祭で吉永小百合主演映画「ふしぎな岬の物語」がグランプリを受賞する。 10月11日全国ロードショーを前に、9月26日よみうりホールでの特別試写会への招待状が届いたのだ。 吉永小百合さんと2年ぶりに再会し舞台挨拶を聞いた。映画の原作は森沢明夫著「虹の岬の喫茶店」で千葉の房総の岬の先端にある小さな喫茶店が舞台。 房総の海と山と豊かな自然の中で心の温まる物語は展開する。 日立で生まれ、会社の仕事は終始日立で過ごし現在に至っているが、育ったのは千葉の房総だった。 子供のころよく海や川で泳ぎ遊んだ。「泳縁」という泳ぐご縁をいただき、心身ともに健康でいられることを心から感謝している。 そして多少手前味噌なご縁かもしれないが大変有難く思っている。 2014年12月10日 |

||||||||||||

2013年2月11日 庭に咲いていたパンジー |

老いを学ぶ 無理をしない・無精をしない・むだをしない 松原泰道師 百歳のときの書に学ぶ 生涯修行 臨終定年 |

||||||||||||

琵琶湖に浮かぶ竹生島  巳年 へびの土鈴  長唄「竹生島」の演奏 |

竹生島の思い出 今年2013年は巳年で私の干支だ。琵琶湖に浮かぶ竹生島には弁才天が祀(まつ)られている。弁天さまと呼ばれ、仏教では妙音仏として法華経や阿弥陀経にも表れている。弁財天とも称して財宝の福徳をもち、学問や芸術の守護神。 |

||||||||||||

日本経済新聞2009年1月7日 吉永小百合の「泳縁」の記事 (クリック拡大して記事を 読んでください)  日立市吉田正音楽記念館  吉永小百合さんから 送っていただいた 『泳縁』の色紙  日立市で永井孝二さんたちが 自主上映した映画『おとうと』 のポスター(2010.8.22)  2010.11.20 赤坂の料亭「金龍」で |

女優 吉永小百合さんに会うの記 平成22(2010)年11月20日(土)赤坂の料亭「金龍」で愚足凡夫は女優の吉永小百合さんにお目にかかる機会を得ました。 |

||||||||||||

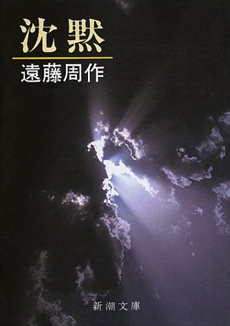

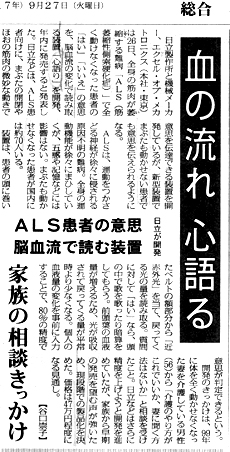

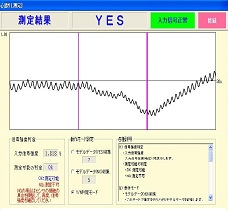

山口 剛 (1949年~2009年)  『沈黙』遠藤周作著 新潮文庫  ドボルザークのミサ曲  平成17年9月27日 毎日新聞に「心語り」開発 の記事が掲載される  パソコンの画面 『心語り』の「YES」の回答 (ALS国際シンポジューム 2006年発表の日立製作所 小澤邦昭氏の論文より) |

ALSで逝った山口剛(60歳)の一周忌に

|

||||||||||||

萩元晴彦の「夢コンサート」最終回 2010年3月29日 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

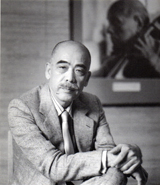

二階席に飾られていた 萩元晴彦の愛用 ボルサリーノの帽子  |

演奏会場の日本大学カザルスホール(JRお茶の駅前ニコライ堂の隣)が今月末で閉館になる。文字通り最後の演奏会だ。 小沢征爾が企画し指揮する予定だったこのコンサートも体調不良で、山田和樹が出演し指揮をとった。 このホールの総合プロデューサーを10年間つとめた故萩元晴彦の愛用の赤い帽子が、生前はいつも座って演奏を聞かれていた二階席に飾られていた。なにか悲しげに舞台を見下ろしているようだった。(左の写真) 萩元晴彦のことは、このホームページ『樹心流情』の 「人生と趣味」のページ『勧酒(さけをすすめる)』の中に、 著作集『一片の氷心』で紹介している。リンクして読んでください。 「夢コンサート」の最終回の演奏曲目は次のとおりだった。 〇バッハ 前奏曲とフーガ ハ長調 BWV545 浅井寛子(オルガン) 〇ベートーベン チェロ・ソナタ 第2番 ト短調 堤剛(チェロ)、児玉桃(ピアノ) 〇ブラームス 弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調 作品18 豊嶋泰嗣、島田真知子(ヴァイオリン)、川本壽子、大島亮(ヴィオラ) 山崎伸子、辻本玲(チェロ) 〇シェーンベルク 浄夜 作品4 指揮:山田和樹、夢コンサートオーケストラ 〇モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 指揮:山田和樹、 独奏 堀米ゆず子(ヴァイオリン)、今井信子(ヴィオラ) 夢コンサートオーケストラ 〇詩の朗読:谷川俊太郎 この日、会場には萩元晴彦さんの叔母晶子さん(92歳)もお元気に足を運ばれていた。凡夫の従姉妹でもあり、お目にかかれて大変うれしかった。(左写真の左から二人目) 晶子さんのことは、「仏教入門のページ」のエッセー『お寺に行こう』に、長寿の秘訣についてお話をうかがったことを書かせていただいた。 |

||||||||||||

日立市かみね市民プール 建物内の温水プールは年中オープン 屋外のプールは7/1~9/10オープン  クロールで泳ぐ凡夫  室内プールで水泳教室の皆さん (2009.3.5) 左から荻野、根本、久保、高田先生、 持木、根本、三沢(敬称略) |

水泳クロールで100メートルを泳ぐ ―日立市かみね市民プールで― 25メートルのプールを2回往復して100メートルを泳いだ、といっても日ごろ水泳をしている人から見れば、子どもがよちよち歩きから、ようやく一人まえに歩けた程度で、たいしたことではないと言われそうだ。しかし、今までの人生で首から上を水につけたことのない自分にとって、65歳からプールの水泳教室に3年間通って、ようやく泳げるようになったのである。そのときは痛快であった。 かみね公園に、市営の清掃センターの焼却熱を利用した温水プールがある。 3年前に64歳のとき、左足首を捻挫して養生が悪かったのか、半年ほど足が不自由でまともに歩けなくなってしまった。日ごろ歩かないでじっとしていると体力が衰え、足の筋肉も弱くなってしまう。そこで足に負担をかけないで歩き体力をつけるには、プールで歩くのがいいと教えてくれた人がいた。 さっそく行ってみると、25メートルのプールに7レーンがある。右側の2レーンは、連続遊泳をする本格的な水泳者の専用レーンで、中の4レーンは、仕切りのロープはなく、水泳の練習をしたり、子どもと一緒におとなも自由に水遊びができる広いレーンになっている。そして左端の1レーンが、水中歩行者のレーンだ。腰や膝を痛めた人や、水泳はできないがメタポリック対策の人たちが歩いている。水中で歩くのは足腰に負担はかからないが、陸上を歩くより水の抵抗があるから、体力は倍以上使うことになる。水中エアロビックスの教室もあって、カニのように横歩き、膝を大きく上げて大またで歩くなど、それぞれ自由なスタイルで歩いている。そして前後の人とおしゃべりしながら水中談義も楽しんでいる。 そこで半年ほど水中歩行に励んだ結果、足首は正常にもどった。あるとき歩行レーンから遊泳レーンを見ていると、老婦人が、ゆっくりとしたクロールで泳いでいた。大きな水しぶきを上げることもなく静かにバタ足をしながら、両手で水を切って泳ぐ姿が、天女の舞いのように美しく見えた。 私は、子どものころ中耳炎を患い両耳の鼓膜がなくなっているので、水の中に頭まで入ることはなかった。 足を悪くする前までは、スポーツといえばゴルフだった。平成9年(56歳)、体力・気力が絶好調でピークの時期だったのかもしれない。茨城ロイヤル・カントリークラブで79で回り、80を切った。これが自己ベストのスコアとなった。その後のゴルフのスコアは一向に改善できず、上手になろうと努力もしなかったから、毎年、年間平均スコアは悪くなって三年前は、年平均97になってしまった。近くの大みかゴルフ場のシニア会に入会して、ときどき同輩たちとプレーをしていた。あるとき、この会の大会で、74歳の人が、74のスコアで優勝した。エイジシュートの達成である。この人の優勝の挨拶の弁がよかった。 「昨年、妻を亡くした。ボールがラフに入ると、『おとうさん、しっかり打ってフェアウェーに出すんだよ』という声が聞こえてくるんだ。一球一球いい加減に打てなかった」 きっと毎日熱心に練習して、体力、気力共に衰えないよう努力しておられたのだろう。偉い人にお目にかかったものだ。 そのプールで年2回3ヵ月間の初心者水泳教室が開かれていた。耳に水が入らないように耳栓をしっかり付けて、週一回の教室に通いだした。 水泳教室の先生は熱心に指導してくれる。クロールは、平泳ぎや日本式ノシの泳ぎ方と違って、速く泳ぐための泳法で、ゆっくり体力を使わないで泳ぐには極めて不合理で難しい。 顔を水面につけて腹ばいで泳ぐのは平泳ぎと同じだが、呼吸をするときに、手で水を漕ぎながら顔は横に回す。身体を左右にローリングしながら、バタ足でバランスをとり、手で水を漕ぐ。右手で水を漕ぐときに左手はまっすぐ前に伸ばす。このとき左肩の上に頭をのせて顔が右上を向いて息を吸う。右手は肩を回すように前に出すと同時に左手で漕ぐ。この動作が連続してうまく水に浮きながらできれば、クロールでゆっくり泳ぐことができる。どうしても力が入ってしまう。すると首が曲がったり、腰から下が沈んだりしてしまう。そうすると水の抵抗も大きくなって、息が切れて続けて泳ぐことができなくなる。 手足の動かし方、呼吸のしかたなど、毎週くりかえし指導してもらい、少しずつ泳ぎ方も身についてきた。必死に泳いで、やっとプールの端からはじまで25メートルが泳げるようになり、プールの端でターンして往復して50メートルを泳いだのは、プールに通いだして2年めの最後の日だった。そして3年めに中級の水泳教室に進み、100メートルまで泳げるようになった。 74歳でエイジシュートしたゴルフの達人のように、体力と気力を維持して、これからも水泳を続けて、天女が大海で泳ぐような気分になりたいものだと、五体満足をありがたく思っている。私は水泳を始めてから、ゴルフはやめた。 《最後に読者の皆様へ》 水泳は、年齢に関係なく全身をバランスよく動かして健康維持には最適です。プールでは気取らない付き合いが楽しめます。ぜひ皆さんもプールに足を運んでみてください。プールでお会いしましょう。お待ちしています。 |

||||||||||||

東京霊園(E-1)  平成21年2月お墓参り 東京霊園の梅 |

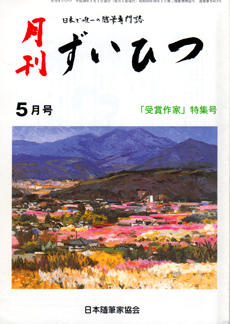

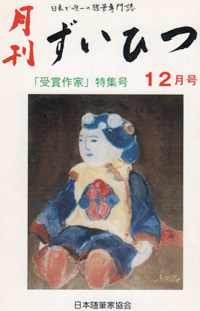

ご先祖様の墓参り 趣味は何かと聞かれたら、「お墓参り」といったら不遜なことかもしれません。しかし私はそんな気持ちでお墓参りをします。地球が誕生してから46億年、人類の歴史が何百万年もさかのぼる中で、私たちの生きているこの今の時間は、とても短い瞬間です。「お墓参り」をすることで、そういう歴史の中に生きている自分が見えてきて、生かされている有り難さを感じることができます。 人間は確率百パーセントの死の諸行無常の世界に生きているのですから、与えられた未来に対して、なにか灯火(ともしび)に照らされているものを見つめて、他人(ひと)に頼らないで生きていきたいものです。 私のご先祖のお墓は、鳥取県倉吉市にありましたが、昭和のはじめに山崩れでお墓は流されてしまい、写真だけが残っています。昭和50年、父は高尾にある東京霊園に新しくお墓を建てて、先祖の供養をしました。 その墓石には、倉吉にあったお墓に書かれていた「樹心流情」と刻まれています。父はこの墓石の名「樹心流情」の由縁をお寺の住職に聞いたり、調べたりしたようですが、結局わからなかったようです。父は平成7年に他界しましたが、手記に「漢文として読み下すと、『心を流情にたてる』となる。流情は辞書には見当たらないが、「流」を、ここではよどみなく流れる、一つのことに執着しないことをいうことにすると、「流情」は、行雲流水の仏心、信仰のようなものをいうのだろう」と、その解釈を書き残していました。 私は、以前からシルクロードに関心があり、一昨年、『大唐西域記』を読んでいて、玄奘三蔵がガンダーラ(現在のパキスタンとアフガニスタンの国境にまたがる地域)のカシミール地方の古い遺跡を見ながら、仏教が盛んなころ、この地方を統治していた王のこころを「樹心(じゅしん)流情(るじょう)」(樹心仏地 流情法海)と表現しているのに出会いました。まさに墓石に刻まれていた言葉(ことば)でした。 また、親鸞聖人の『教行信証』の最後には、親鸞が長い修行ののちに比叡山を下りて、法然上人のもとで信心を得た喜びを表す文章で、この『大唐西域記』の「樹心流情」の言葉を引用していました。『教行信証』の現代文によれば、「心を弘誓(ぐぜい)の仏地(ぶつち)に樹(た)て、念(おもい)情(こころ)を難思(なんじ)の法海に流す」と書かれています。 これもなかなか難しい表現です。わたしは次のように解釈しました。 「心を樹てる」とはまさに信ずることであり、「情を流す」とは法の海であるブッダの教えを受けることですから、「ブッダの教えを信じて、仏法を聞くことにこころがけ、浄土に往生する」ということではないでしょうか。 今年の春の彼岸のお墓参りには、亡母が結婚前に使っていた三味線の撥(ばち)が、亡母(はは)の郷里の長野県下伊那で見つかったと、最近、従妹(いとこ)が届けてくれたので、墓前に供えてご供養をして参りました。 2009年2月号「月刊ずいひつ」に掲載 |

||||||||||||

平成11年8月7日 飯田下伊那農業高校の リンゴ園で3人娘 左から 伊藤和子 宮武由美子 久保佳代子  「Boys be ambitiou!」の額 平成15年5月時又の自宅で 故伊藤祐雄葬儀のとき |

新渡戸稲造の揮毫「Boys be ambitious!」 天竜川が流れる飯田市は、木曽山脈と赤石山脈に挟まれた伊那谷盆地にあり、風光明媚(めいび)で、気候も穏やかなところだ。市街の中央通りにリンゴの並木道がある。この地方の栽培に適した、小粒ながら甘くておいしいリンゴだ。 私の祖父は、飯田市の下伊那農業高等学校の教師をしていた。園芸教育、農産物や果樹の品種改良などに尽力したと、子どものころから聞いていた。数年前に、この学校に「久保リンゴ」と命名されたリンゴ樹があるというので行ってみた。 玄関を入ると正面通路に、大きな古木の標本が「久保リンゴ」と書かれて展示されていた。昭和41年、この学校の創立45周年に、この地方で現存する最も古いとされる同校の果樹園にある、樹齢40余年になる紅玉のリンゴの大樹に「久保リンゴ」と命名したと、説明文がある。樹齢60余年で20年ほど前に枯死して標本となり遺されていた。 3年前に、やはりこの農業高等学校の教師をしていた叔父の伊藤祐雄が96歳の高齢で亡くなった。 JR飯田線で飯田駅から南へ7つめに「時又(ときまた)」という駅がある。駅舎のすぐ向かいに叔父の住居があった。お葬式は、叔父が近くの神社の氏子総代をしていたので、神主による神式により自宅で執り行われた。 居間の鴨居を見上げると、古びた質素な和風建築のこの家には似つかわしくない金縁の大きな額に、「Boys be ambitious ! 」と英文で書かれた額がかかっていた。Inazo Nitobeとサインがある。新渡戸稲造が書いたものだ。 私は、ふと数年前に叔父の農業学校を訪問しときのことを思い出した。 学校の玄関を入った壁には、新渡戸稲造の揮毫(きごう)「学如登山」の額があった。昭和4年7月1日、新渡戸稲造が本校で講演をされたときに、生徒のために揮毫されたもので、「Boys be ambitious !」の額は、このときのものだと私は判断した。なぜこの貴重な額が、叔父の自宅に遺(の)されているのか、この謎を解き明かしたいと思った。 新渡戸稲造は、『武士道』の著者として今よく知られているが、戦前の国際連盟の次長として国際的に活動され、五千円札の顔にもなった人だ。文久2年(1862)に盛岡市で生まれる。明治8年に、後に総理大臣となる黒田清隆が北海道の開拓推進のため、マサチューセッツ州立農学校の校長であった、W.S.クラークを招聘(しょうへい)して、札幌農業学校を開設した。翌年、同農業学校の2期生として新渡戸稲造は内村鑑三らとともに入学している。「Boys be ambitious ! 」は有名なクラークのことばだ。 『下伊那農業高等学校の沿革史』には、「久保リンゴ」の由縁(ゆえん)を紹介した記事がある。このなかに、伊藤祐雄著『第2代校長早川完吾先生を思う』と題した小文があった。 それによると、早川先生は、北海道大学農学部を卒業、昭和3年に芝原初代校長の要請により後任の校長に就任した。祐雄は、昭和のはじめから早川が教頭のころからの知り合いで、ご交誼(こうぎ)をいただいたと記されている。そして昭和12年から2年間、祐雄は日中戦争の勃発により満州へ動員された。 祐雄が学校に復帰後、早川は、昭和17年、近親の反対を押し切って自ら校長の椅子を捨て、満州に渡り農地開拓に身を奉げた。 新渡戸稲造が、下伊那農学校で講演されたのは、早川が校長に就任の翌年である。国際連盟の事務次長も勤め、当時すでに68歳の新渡戸稲造が、はるばる飯田まで講演にこられたのは、後輩である早川校長の強い要請により実現したものと推察される。 新渡戸稲造は、その4年後、昭和8年にカナダでの太平洋会議に出席の後、病気のため当地のビクトリアで客死した。 日本と中国の関係改善と米国の理解を得るために老骨を鞭打つ会議への出席、平和維持のための活動であった。その努力もむなしく、軍部の台頭は抑えが効かず、昭和12年には日中戦争へと突入していく。そして、米国にも宣戦して第2次世界大戦という不幸な時代を迎える。 新渡戸稲造が「Boys be ambitious ! 」と英文で書いた額が、当時の反米思想と軍部の強圧から、学校に掲示しておくことの不具合を、早川校長は事前に察知したのだろう。叔父祐雄が、それを引き取って大事に遺したと、思いを巡らせる。開拓者精神の旺盛な先人達、立派な思想と、平和を願う思いが心から伝わってくるようでうれしくなった。 <下伊那農業高校の宝物である新渡戸稲造の「Boys be ambitious ! 」の額は、TV12チャンネルの番組『なんでも鑑定団』に出したらどのぐらいの値段がつくかな、なんて楽しみですね>と、私の推測を、亡き叔父の長男で、子どものころから仲の良かった従兄(いとこ)の祐太郎に冗談を含めて手紙を出した。 「亡父のメモリアルとして貴重なレポートと“思い”をいただき、心から感謝します」と返事がきた。よかったなと思っている。 平成20年1月17日 |

||||||||||||

平成20年5月号に 『新渡戸稲造の揮毫 「Boys be ambitious!」』  平成20年4月7日 熊野神社でCNetの花見会  平成21年1月8日発行 日本随筆家協会発行へ 『信仰への道』 |

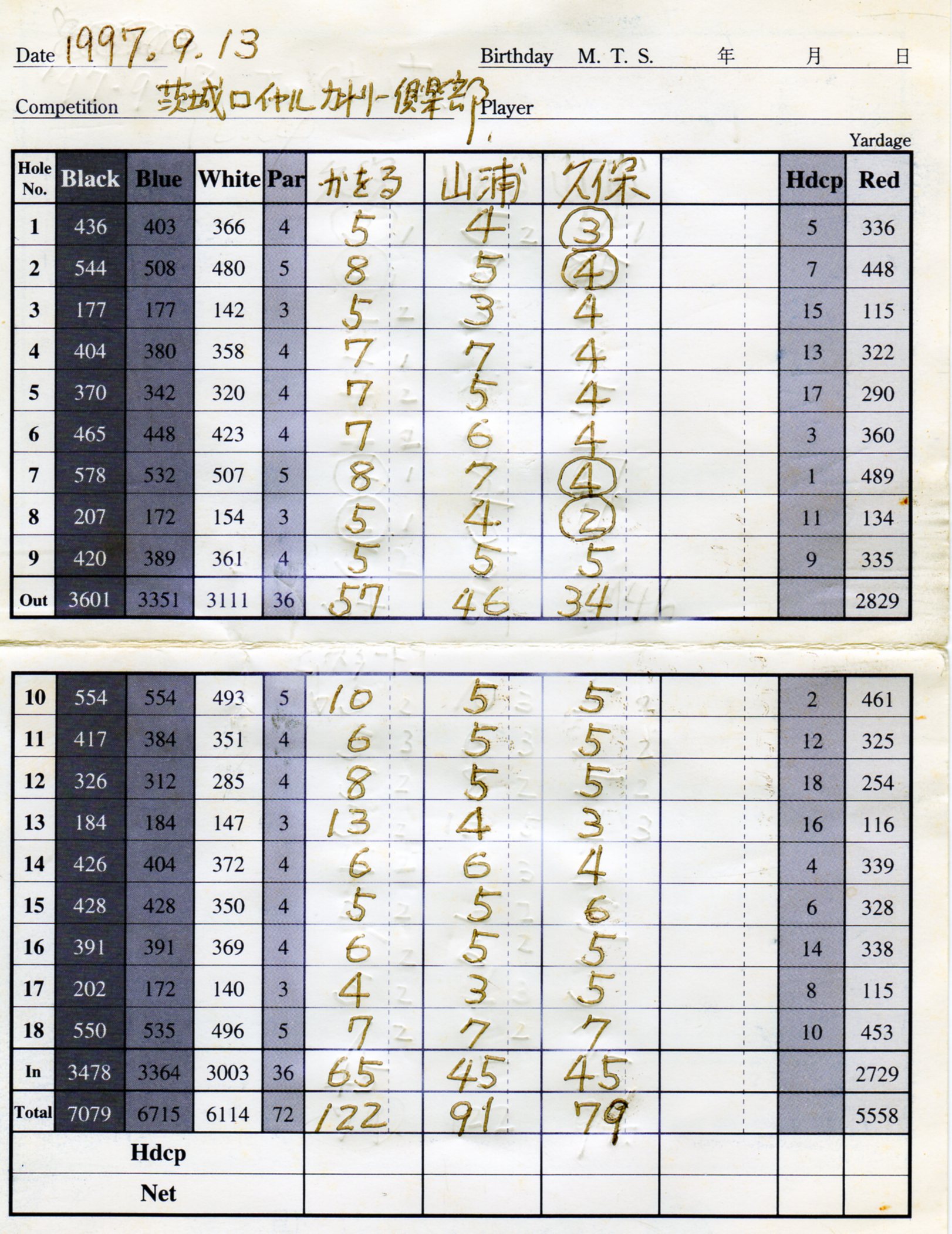

また「随筆」を書き始める 一年近く中断していた随筆をまた書き始めて、雑誌『月刊ずいひつ』や『ぱんぽん』に投稿した。 それまでの趣味はゴルフだった。平成9年(56歳)のとき、体力的にはピークの時期だったのかもしれない。茨城ロイヤル・カントリークラブでアウト45、イン34で回り、グロス79と、これが、初めて70台で一ラウンドを回り、自己ベストのスコアとなっている。 平成18年2月に左足首をひどく捻挫して、その後の不養生がたたり一年以上も外出もままならない不自由な生活をした。定年退職して三年めのことだったから、ちょうど人生の転機でもあった。二年間は不如意な生活をしたが完治した。 そこで得たこと、気づいたことは、自分の足で歩くことがいかに大切で重要なことかということと、他人(ひと)に頼らずに、すべて身のまわりのことは自分でする、という当たり前のことだった。 「足」という名詞は「足(た)る」と動詞にも用いる。「少欲知足」といって、食欲を我慢して太りすぎメタポリック症候群に気をつけることで、「足」への負担を軽くすることだ。 欲望が強いとなかなか満足の「足」が得られない。自分自身を見失いがちな昨今、自分発見というようなことで、いろいろなキャンぺーンがにぎやかだが、他人と一緒に動き回っているだけでは、「ワシも族」で、妻が出かけるというと、「ワシも行く」といいだす夫が、妻に嫌われて、「ぬれ落ち葉」のような存在になってしまう。 毎日、日記はちゃんとつけている。一日の出来事や思いが日々新しいことに気づいて、65歳をすぎてからも、夜寝る前に不思議とB5版のノート半頁ぐらいは文章になる。年金生活にも慣れてきて、まだまだ大丈夫だなと思う。 製造業の会社つとめをしてきたから、作家のように作品としての文章はなかなか書けない。絵画や写真が映像を具象化する芸術作品であり、「随筆」は文字で書く作品で、俳句や詩は、短い言葉(ことば)に凝縮して芸術を追求する。「随筆」は人間の生きている姿、心の状態や自然をありのままに描くことで、言葉が人それぞれの体験と結びついて、連想される世界が創作される。またそれが記録として残ることがうれしい。 自分の人生観、興味あること、よく調べて気がついたことなどを、文章に構築して書く、そして、他人(ひと)に読んでもらいたい、伝えたい、と思う。 『月刊ずいひつ』四月号で随筆家の田口兵氏が『随筆を書くとき』に、その心構えを次のように記していた。 「なまはんかな体裁(ていさい)を気にするもんじゃない、ありのままを書けばいいんだ・・・」 「他人が読むに堪えるものになっているのかな・・・」 独善的な自画自賛をしてひけらかす文章では、いくら美しい言葉が散りばめられていても、他人は読んでくれない。 私には、叙情的に美しくつづる観察力も、叙事として言葉をたくみに操り文章をつくる表現力もない。また豊富な人生経験もないから、私の歩みの中からは感動的な物語はつくれそうにない。結局、心に去来してくる心にしみいる言葉や、感動した出来事を、一つの物語にしていくのが私の随筆となる。はたして、これからの私の人生で、随筆になるようなテーマが現れてくるのかわからない。しかし随筆を書くということは、大げさなようだが生きている証(あかし)のような気がしている。 今年の桜は、私の地方では、土、日の休日には満開となり花見でおおいに賑(にぎ)わった。「お花見」ということで随筆を書こうと思った。そうしたら「お花見の会」の幹事さんから、会のあとのご挨拶(あいさつ)状で、 「暖かなお花見を終え、昨日は一変、終日春嵐が吹き荒れて花散らしの雨、なんとも恨めしく見事に咲いた熊野神社の満開の桜も落花吹き荒れる一日となりました。春爛漫、散り行く花の宴の移ろいは、花片が散り、いつしか若葉の萌える新しい芽生えの息吹きがみられることでしょう。皆さん、来春も花片が舞う時節、またお集まりいただきましょう」 と、丁寧な参加お礼をいただいた。私は、 「名文で会のしめくくりをしていただき有り難うございました。来年もよろしくお願いします。」と返信した。 桜といえば、 「願はくは花のしたにて春死なん、このきさらぎの望月のころ」 と、西行は日本人の心を歌っている。 「桜の樹の下には屍(しかばね)が埋まっていると人はいう。人間の嫉妬(しっと)であり、桜はそれほど妖(あや)しく淋(さび)しい。わが家の桜の下には愛猫が眠っている」 と、書いたのは作家の野坂昭如だ。 良寛は、 「散る桜 残る桜も散る桜」 と詠んでいる。花びらの一つひとつにも生命があり、森羅万象(しんらばんしょう)がある。狭い世間に閉じこもっていたり、テレビや雑誌の騒々しいニュースに気を紛らわされていたりしては、とても随筆など書けない。 平成20年4月 |

||||||||||||

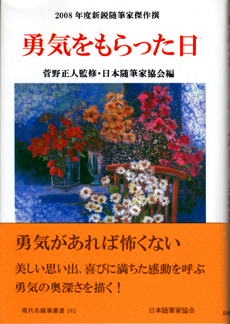

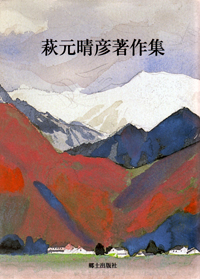

月刊『ずいひつ』 平成17年12月号  本「萩元晴彦著作集」 郷土出版社 平成14年9月4日発行 (本の表紙は安野光雅絵)  カザルスホールにて 萩元晴彦  本「久保寛彦著作集」の中表紙 平成18年3月21日発行 |

勧 酒 (さけをすすめる) お酒がすきで、酒を飲むと話がおもしろい叔父がいた。俳句や詩をつくり、本名は寛彦というが、「寛蔵」とか「そら彦」のペンネームで、よくものを書いていた。 平成17年の2月、突然、病院に担(かつ)ぎこまれて、敗血症臓器不全で亡くなった。72歳だった。糖尿病を長いあいだ患(わずら)っていたから、近年、酒はまったく飲まなかった。一年ほど前、お宅でお目にかかったときも、 「俺はこれをのむから、おまえは、この酒を飲め」 と、故郷の信州・飯田の銘酒「喜久水」の一升びんを用意していてくれ、自分は大きなペットボトル入りウーロン茶を横に置いて、私に酒を勧めてくれた。 そして、井伏鱒二の『厄(やく)よけ詩集』の中にある、「勧酒」という詩を教えてくれた。 この酒盃(さかづき)を受けてくれ どうぞなみなみつがせておくれ 花にあらしのたとえもあるぞ さよならだけが人生だ 9世紀中国唐代の詩人于(う)武陵(ぶりょう)の「花発(ひら)けば風雨多し、人生別離足(た)る」という有名な詩を、井伏鱒二が訳したものだ。 花が咲くと、ゆっくり観賞して楽しみたいと思うのに、とかく風雨にあいやすい。桜も満開の時期に、桜の木の下で花見・宴会を楽しみにしていたのに、雨が降って憾(うら)みの休日を迎えることがよくある。人生もそれと同じで、思いがけない別離に遭遇(そうぐう)して、悲しむことがある。今までお互いに苦労してきたり、お世話になったり、これから一緒(いっしょ)に楽しもう、恩返しをしよう、もっといろいろなことを教えていただけたのに、そんな大切に思っていた人との思いを叶(かな)うことができず、惜別(せきべつ)の悲哀(ひあい)を味わうことが多いのが人生だ。 太宰治が小説『グッドバイ』を書いた後に自殺するが、井伏鱒二への遺書にこの詩が引用されていたそうだ。 悲しい別れ、自分の思いどおりにならない苛立(いらだ)ちがおさまらないとき、あるいは逆に、孤独な中に心深く豊かな味わいを感ずるとき、オンザロックでウイスキーや焼酎を飲むのもいい。 萩元晴彦の著作集に『一片の氷心』というのがある。 萩元晴彦は、日本で最初のテレビの3時間ドラマ『海は甦(よみがえ)る』や『オーケストラがやって来た』、『遠くへ行きたい』などの制作や、人気番組『世界ふしぎ発見!』の制作を手がけたTBS(東京放送)のプロデューサだった。『海は甦る』は日立製作所の一社提供で放映、日立に縁のある人だった。昭和45年にTBSを退社して、テレビマンユニオンを設立して独立をする。その後昭和51年には、芸術選奨文部大臣賞を受けている。そして、平成10年、長野オリンピックの開会式のプロデューサを務めたのが最後の大仕事だった。平成13年9月に72歳で死去した。 今、萩元晴彦著『一片の氷心』を読み直している。氷心といのは、文字どおり解釈すれば、氷のような冷たい心、孤独で冷酷な心と読める。他人と思いが共有できない孤独な寂しい心、愛する者との別れ、あるいは仕事の失敗や事業の蹉跌(さてつ)、定年退職などで職を失い生きがいの見出せない空虚さ、そんな人生の中で、だれでもが経験する心理といえるのではないだろうか。 萩元晴彦の解説によると、王昌齢(しょうれい)(8世紀中国唐代の詩人)の詩のなかに、 一片の氷心、玉壺にあり という一節がある。氷心は「清廉潔白な心」、あるいは「熱中できない心」という、かなり精神レベルの高いところの心の表現で、その心が玉壺のなかにあるというのだ。 玉壺というのが、詩の表現として美しい。自分の家、アパートやマンションの一室、あるいはホテルの一室でも、自分の心がそこにある、その場所を、玉壺という心の気高さが秀逸だ。 だれにでも、いつでも、「熱中できない心」の状態のときがある。そんなときにはテレビを見たり、ペットを相手にしたり、庭の草花の手入れをする。雑誌や本を読んだりして過ごすのもいいだろう。 萩元のいわんとしていることから、俗っぽい生活にレベルを落としてしまったが、住めば都とか、自分の生活環境を玉壺のように思えばいいのだ。そこのところが肝心なところだと思う。 「勧酒」「一片の氷心」も、毎日を澄みきった清い心で、暮らしているよ、という心で読みたいものだ。 2005年12月 |

||||||||||||

大みかクラブで左から 浅井政寛 杵家七媼 (五世家元杵家弥七) 山浦孝一 杵家かをる 久保 裕  1997年9月13日 茨城ロイヤルCCで ベストスコア79を記録 「樹心流情」 トップページに戻る |

ゴルフのベストスコアは60歳代で出す 平成17(2005)年11月7日(64歳)の記 初めてゴルフ場でプレーしたのが昭和45年だから、もう35年も前のことだ。そんなに長いことゴルフをしていても腕前の方はさっぱり上がらない。記録を見ると初めてのゴルフは静岡の新沼津カントリークラブで130打であった。 我孫子にある会社の管理職の経営研修所で、全国の事業所、営業所から18人が1クラスとなって、2週間の泊まり込みで、缶詰教育を受けたのは、もう20年前のことになる。2週間の研修の中には、人格形成ということもテーマにあり「俳句の話」や「釈迦の読み方」などの講習があり、日曜日の休日には我孫子カントリークラブでのゴルフも組み込まれていたから、これといって趣味の無かった私にとって、有り難い研修であった。この研修を通じて知り合ったメンバーと、その後、仕事の上でもお世話になり長いおつきあいがとなった。 最近、書棚の古い本など整理していたら、この研修中のノートが出てきた。 「誠、敬天愛人」 「ゴルフは60歳代でベストスコア、80打を切る」 と、その最後のページに次の2行が書き残されていた。 この前年の平成16年には年間で26回ゴルフをしてベストスコアが85で平均スコアが96だった記録があるから、こんな目標をあげたのであろう。この研修(49歳)のときに我孫子カントリークラブでは、アウト53、イン44でグロス97だった。ゴルフを趣味にして、もっとうまくなりたいと、70台というハイレベルのスコアを自己ベストの目標としたのだった。会社生活をしている間は、仕事と両立してゴルフの自己ベストのスコアを出せるほど体力も気力もないと自覚していたのだろう。 研修を修了後、毎年一回、私たちのクラス仲間は、フォローアップ・ミーティングで集まり、各地の事業所を見学したり、ゴルフを楽しんだりしてきた。これは現在も続いている。平成7年(54歳)の第10回フォローアップ会のゴルフを、第10回を記念して、我孫子カントリークラブで開催した。このときのスコアは、アウト43、イン43でグロス86であった。まだ80を切るのは、遠い目標であった。 平成9年(56歳)、体力的には絶好調でピークの時期だったのかもしれない。東京で趣味の長唄三味線の先生と友人の二人を呼んで、9月13日、茨城ロイヤル・カントリークラブでゴルフをした。アウト34と絶好調であった。インに入りなんとか踏ん張って45で回り、グロス79と80を切った。初めて70台で1ラウンドを回り、自己ベストのスコアとなった。60歳になってからという目標を4歳早く達成することができた。 その後のゴルフのスコアは一向に改善できず、上手になろうと努力もしなかったから、毎年、年間平均スコアは悪くなっている。しかし、今、64歳になって、この目標は、なかなか挑戦的な目標で、無理と知りつつ精進する気持ちを捨てないでいるのがいいと思っている。 最近は、近くの大みかゴルフ場のシニア会に入会して、ときどき同輩たちとプレーをしている。昨年のこの会の大会では、74歳の人が、74のスコアで優勝した。エイジシュートの達成である。この人の優勝の挨拶の弁がよかった。 「昨年、妻を亡くした。ボールがラフに入ると、『おとうさん、しっかり打ってフェアウェーに出すんだよ』という声が聞こえてくるんだ。一球一球いい加減に打てなかった」と。 きっと毎日熱心に練習して、体力、気力共に衰えないように努力しておられたのだろう。偉い人にお目にかかった。 今年はフォローアップ会の第20回で、また我孫子カントリークラブで開催されたが、残念ながら法事の日と重なり出席できなかった。60歳代で自己ベストのスコアを出すという目標を忘れずにいよう。それが体力を維持し健康を保つことに役立ち、気力もあるよと、天気のいい日は、シニア会の安い料金でゴルフを続けている。 平成17(2005)年11月7日(64歳)の記 ※ <追記> 平成30(2018)年11月7日 77歳のとき 上の記事を書いた翌年の平成18(2006)年2月10日に大みかゴルフ場で木の切り株に左足をつまずき、左足首を捻挫した。一か月間の治療の後、3月13日にゴルフを再開したが、再び左足首の腫れと痛みが出るのでゴルフは止めた。 足首の捻挫は全快したが、その後は付き合いのゴルフも一切止めて、市内の温水プールに通い、もっぱら水泳で運動をした。プールに通いだしてから5年目にはバタフライで25mを泳いだ。水泳を通じて女優の吉永小百合さんから色紙をいただいたり食事をご一緒する機会にも恵まれたり、よい“泳縁”をいただいた。 (注) 詳細は<人生と趣味のページ>の 「女優 吉永小百合さんに会うの記」を参照ください。 また平成18年9月には中央仏教学院の通信教育で学習過程に入学し専修過程まで各3年の6年間は仏教を学習した。平成24年に専修過程を終了して浄土真宗の本山西本願寺からは得度の資格を得て釋裕光という法名もいただくことができた。 以上 |

||||||||||||

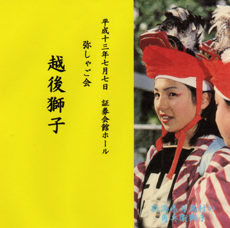

「弥しゃご会」演奏CD 平成13年7月7日 証券会館ホールで  長唄と舞「越後獅子」 深川江戸資料館ホールにて |

越後獅子…常陸の国水戸の角兵衛の創作… 新潟中越地震は、甚大な被害をこの地方にもたらした。また、襲来した台風で信濃川の下流の河川が氾濫し、大きな災害に見舞われている。 平成15年の夏、新幹線の燕三条駅をおりて、レンターカーで、信濃川の流れに沿って豊かに広がる越後平野の畑や果樹園を見て、日本海沿岸の寺泊などの魚市場で、おいしい魚を腹いっぱいご馳走になった旅行の思い出がまだ鮮明に残っている。 獅子踊り「越後獅子」の発祥の地として有名な月潟村を流れる中ノ口川は、燕市内で信濃川から分流している。月潟の朝市は250年も前から続き、今でも野菜、果物に魚類や衣料品なども販売されて賑わいをみせている。村役場から二つほど通りを離れたところに、農業環境改善センターがある。この中に角兵衛獅子の絵が縫いこまれたどん帳の下がったホールと、郷土物産資料室がある。越後獅子の由来や踊りの形が詳しく解説されていた。 獅子頭を頭にのせて赤い頭きんをかぶり逆立ちやとんぼ返りなどの軽業芸で、三人から六人の子どもたちが親方の打つ太鼓の拍子に合わせて、きびきびとかわいらしい獅子踊りだ。 角兵衛獅子ともいわれる越後獅子の誕生は史料によると、月潟村の町並みができた享保年間(1715年~)あたりらしい。伝説によると、「中ノ口川の度重なる洪水で村民が苦しめられているのを救うため、常陸の国水戸から流れて月潟に住みついた角兵衛という者が、子供に獅子舞と宙返り逆立ちなどの軽業芸を教えて、近村を巡らせて、銭米など得る副業にした」というのが角兵衛獅子の発祥であるというのだ。常陸の国茨城県は三匹獅子(風流獅子)が盛んな土地柄で、角兵衛は古くから神社で舞われる神楽獅子の舞にそれを取り入れて大道芸に仕上げたと、伝えられている。 江戸中期の文化文政時代には隆盛期を迎え、旅芸人として全国をまわり歩き、大道芸や家々での門付芸人としてもて囃された。京都・大阪では越後獅子と呼ばれ、江戸では角兵衛獅子と呼ばれた。 しかしながら、明治時代に入ると、新しい義務教育制度や文明開化の流れの中で、親方に引き連れられて諸国を歩く子どもは虐待とみなされて厳しく批判され衰退し、明治45年ころ実質的に終息し、大正6年に「月潟の恥」とまでいわれて完全に消滅してしまう。なぞの多い芸能の一つだ。同様に明治時代の神社合祀令で、多くに神社の合併や森林が伐採されていった歴史に共通する、伝統文化への無理解な政治の弾圧だったかもしれない。現代のオリンピックで、アクロバティックな演技で金メダルをとる子どもたちを見ていると、かわいそうな時代だったといえる。今では歌舞伎座での人気ある踊りの一つになっている越後獅子にもそんな歴史がある。 古い伝統芸能の滅亡を惜しみ、昭和11年には保存会が地元に設立されて後継者の育成が進められるようになった。 昭和26年(1951)、西条八十作詞の「越後獅子の歌」 笛にうかれて 逆立ちすれば 山が見えます ふるさとの わたしゃ孤児 街道ぐらし ながれながれの 越後獅子 ・・・・ この歌は、美空ひばりが歌った歌謡曲で、映画にもなったヒット曲だ。 歌舞伎座で今でもよく上演される「越後獅子」は、文化8年(1811)九代目杵屋六左衛門による作曲で、チンチンチン トチチリチン と三味線の音ではじまる長唄の名曲中の名曲で歌舞伎役者の踊りが見られる。 打つや太鼓の音も澄み渡り 角兵衛、角兵衛と招かれて 居ながら見する石橋の 浮世を渡る風雅者 歌うも舞うも囃すのも 一人旅寝の草枕 ・・・・ さらす細布、手にくるくると いざや帰らん、おのが住家へ 平成5年12月、深川江戸資料館ホールの舞台で、日立文化会の舞踊クラブと長唄クラブの会員たちと一緒に、長唄「越後獅子」を演奏した。まだ三味線のけい古を始めて間が無いときだったが、15分ぐらいの曲を暗譜して、踊りと隣に座って演奏する三味線の先生の手を必死に追って三味線を弾いたのはよい思い出である。 今、新潟は災害で多くの方が避難生活を送っておられる。厳しい毎日のことと推察される。被災者の方々のご健康と再建のご努力とともに、小千谷の縮布や錦鯉などその他、この地方の多くの文化財が災害と共に失われることがないよう切に祈念するものである。 2005年3月号『ぱんぽん』に掲載 |

||||||||||||

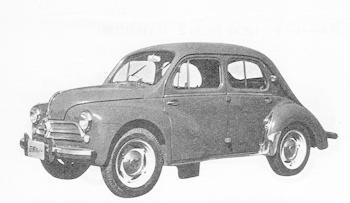

1961~1964年 ルノー日野748cc リアエンジン、リアドライブ (自動車ガイドブック1963年版より)  1964~1968年 日産オースチンA50 1963年5月裏磐梯にて、 、左から生地賢典(明電舎)、小野(旧姓熊谷)隆文(ミリオ)、大森栄一(日立国際)各氏  1968~1975年 スバル1000 フロントエンジン、フロントドライブの先駆け車 (製品カタログより)  1979~1991年 日産スカイライン2000GT (製品カタログより)  1995~2004年日産ローレル(右) 6気筒2500ccFF車 2004~2015日産ティアナ(左) V6気筒2350ccFF車

(単位:万台) ― 自動車ショー・ガイドブックより ― |

私の自動車歴: ルノーからティアナまで 自動車の運転免許を取って43年になる。昭和36年ソ連のガガーリンが人類史初の有人宇宙飛行を成功した年だった。まだ学生時代だったが、免許を取るとすぐ東京の高田馬場に下宿していた仲間4人で、日野自動車が製造販売していたルノー日野750ccリヤ・エンジンの車を買った。4万円ぐらいだったろう、当時の会社の初任給程度だった。 ひどいポンコツ車だったがよく走った。学生時代最後の春に伊豆山中までドライブして、砂利道の凸凹坂道を走行中に後輪が脱落して、危うく崖下に転落をしそうになった。車だけ捨てて帰って来たことが思い出される。 |

||||||||||||

平成13年11月12日 紀州道成寺の本堂  撥(ばち)塚と 植樹した彼岸桜の苗木  撥(ばち)塚に献木する凡夫  平成17年3月27日 道成寺本堂で御開帳された 千手観音菩薩像の前で 杵家派一門による 長唄「紀州道成寺」が 奉納演奏された。 |

道成寺 参拝ツアーの記 「ばち塚」に桜の苗木を献木 杵家会報の平成4年7月号に、七媼先生(五世杵家弥七)が次のような記事を書かれている。 |

||||||||||||

| トップページに戻る |

|||||||||||||